熊本城の復旧工事が始まってから8年、復旧状況が報道機関に公開されました。城の東側を守るための田子櫓をはじめとする櫓群、国の重要文化財です。

(柴田理美アナウンサー)「櫓の棟木が大工らによって引き上げられていきます。建物を形作る部材を修繕し、組み上げたのも築城当時から続く伝統技術です」

ひずみや傾きが大きく、復旧のために一旦解体した田子櫓と七間櫓。建物の骨格が仕上がりました。

その隣に並ぶ十四間櫓・四間櫓・源之進櫓も含め、この後、漆喰の下地作りや瓦葺き、壁を作る工程に入ります。

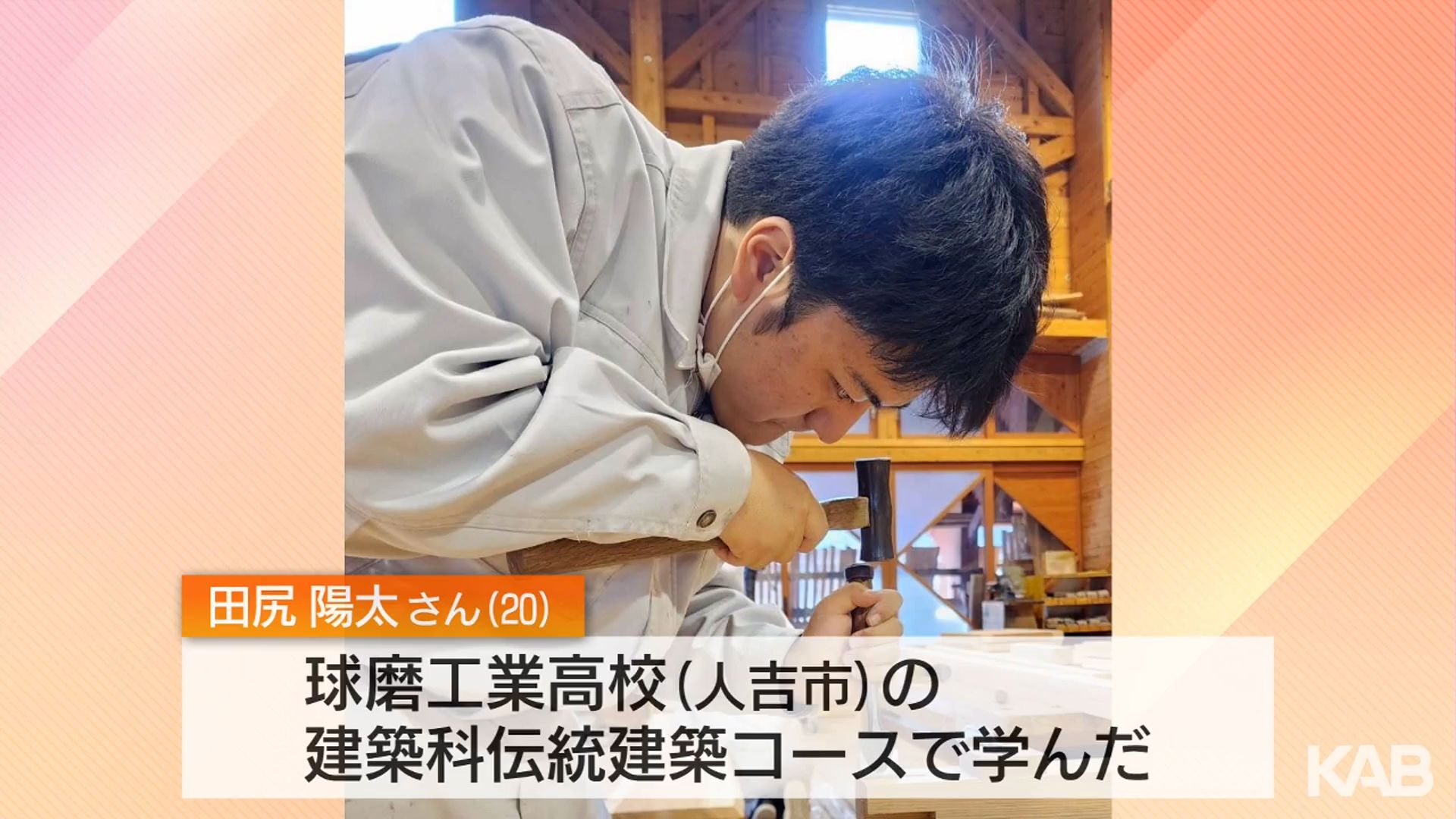

復旧を担う大工の中に、熊本市出身の田尻陽太さん(20)の姿がありました。熊本城での仕事は、田尻さんにとっては夢でした。

「小学5年生、11歳のとき、家も崩れずに済んだんですけど、テレビの報道で熊本城を見て、外からでも崩れているのが見えて、自分も携わりたいなって」

文化財の修復技術を身につけたいと、単身、人吉市に移り、球磨工業高校の建築科伝統建築コースで学びました。

働き始めて1年半。熊本城は田尻さんにとって初めての仕事場です。この日、田尻さんが任されていたのは柱と貫を固定するくさび作りです。

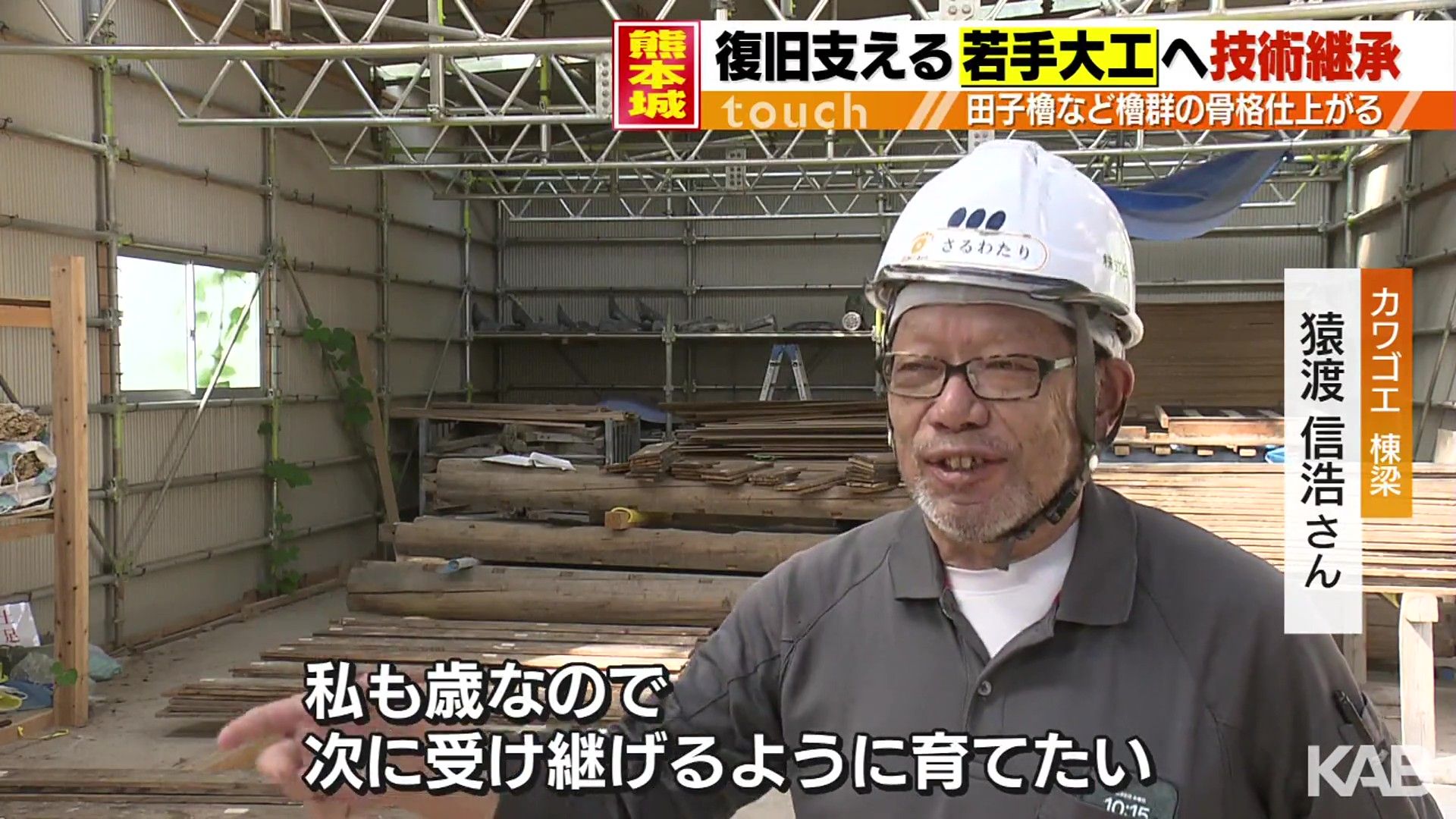

棟梁の猿渡信浩さんから指導を受けます。田尻さんの「憧れの存在」です。

(猿渡さん)「膨らんでいるところが真ん中くらいに来るように、真ん中でガチっと固まって動けないという、地道な仕事だけど結構重要な仕事なんです」

くさびは実際に打ち込むと目立たなくなりますが、地震が起きた際、建物の崩壊を防ぐ要となります。

(猿渡さん)

「文化財って数が少ないんですよ。だから、この建物だったら解体と復元と4年かかりますから、それで、覚えていってもらわないと。私も歳なんで、次に受け継げるように育てたいですよね」

猿渡さんは47年培った大工の技術とともに、未来の文化財を守る希望を、若い大工たちへ託します。

(田尻さん)「自分たちも気づかない部分に気づいたり、失敗しそうなときは手伝ってくれたりとか、とても頼りがいがある親方。猿さんの下につけてよかったなって思っています」

全体の復旧工事が2052年まで続く熊本城。若い職人へ技が継承され、これからの復旧を支えていきます。

(田尻さん)「親方に追いついて、自分も任されるようになりたい、今後の仕事でそうなりたいと思っています」