半導体の国内主要8社で今後10年に必要な半導体人材は4万人と言われています。人材確保が大きな課題となるなか、半導体産業における人材育成の現場を取材しました。

(2024年2月21日放送)

熊本大学にあるクリーンルーム。微粒子レベルの異物の混入を許さない半導体製造では、空気中の不純物を徹底的に管理するクリーンルームが必要不可欠です。半導体人材の育成のため2024年度に新設される組織で使用されます。

熊本大学工学部の鈴木裕巳特任教授は「この広さでこのクリーン度の施設を持っているところがほとんどないので、ゴミに影響されないようなサンプルを安心して作ることができます」と胸を張ります。

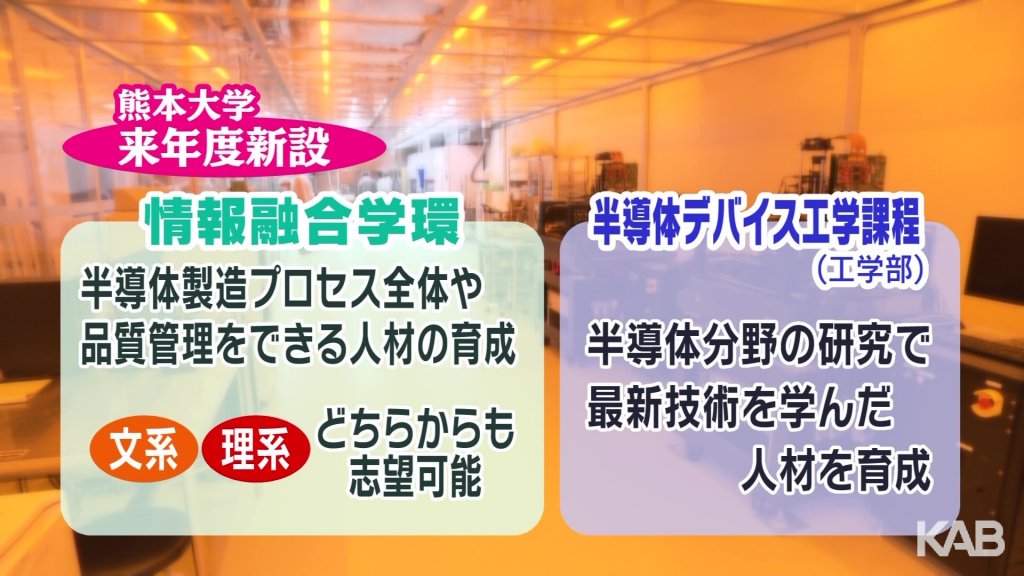

熊本大学が2024年4月に新設する「情報融合学環」。半導体製造プロセス全体や品質管理を理解できる人材を育成する組織で、文系と理系のどちらからも志望することができます。さらに、工学部には「半導体デバイス工学課程」を新設。半導体分野の研究で最新技術を学んだ人材を輩出します。

情報融合学環の城本啓介学環長は「データーサイエンスを学んだ上で半導体の基礎知識を身につけて、品質の予測や最適化に貢献できる人材を育成したい」と話します。

さらに、熊本大学は、日本の半導体研究を牽引する東京大学と協定を締結。2023年9月には東京大学の分室を開設しました。東大の研究員が常駐しながら、大学の垣根を超えた新たな研究を熊本で進めます。

東京大学の中村有沙さんは「TSMCをはじめとした半導体関係の企業が集積しているなど将来性しかない、そこの部分に、東京大学は、魅力を見出したんだと思います」と語ります。

一方、熊本大学で進める人材育成には課題も。

工学部の連川貞弘学部長は「教育にはどうしても時間がかかる。大学卒業するまで4年かかるので、今社会はいち早く人材を求めているけど、スピーディーに対応するというのは通常の教育でいけばなかなか厳しい面がある」と話します

こうしたなか、実践的な取組みで、毎年40人ほどの半導体人材を輩出している学校が長崎県にあります。佐世保工業高等専門学校です。

「こちらの装置は超小型の半導体を製造できる装置、ミニマルファブといいます」

猪原武士准教授に見せてもらったのは、ミニマルファブという装置。製造や研究の分野で活用されていますが、全国の高専や大学など高等教育機関で導入しているのは佐世保高専だけです。

ウエハーと呼ばれる基盤の上に回路を描き出すために必要なレジストという液体を塗る工程や髪の毛の100分の1の紫外線で電子回路パターンを描き出す作業も可能で、学生たちが実践を重ねています。

このほか、インテルなど企業のベテラン技術者を招くなど、“ホンモノ”に触れることで即戦力人材を育て上げます。

半導体業界で働く人材を養成するのは、高専や大学だけではありません。研修施設を備えた人材派遣会社が熊本県内に進出しています。熊本県大津町に拠点を開設した日総工産。2023年4月に研修施設を整え、すでに38人をデバイスメーカーなどに派遣しています。

日総テクニカルセンター熊本の有光栄治郎センター長は「半導体製造メーカーでは同じものや似たような設備を使っていますので、現場ですぐ生かせるように研修期間にできるだけ実機に触れて慣れることも目的の一つ」と説明します。

研修期間は2ヵ月ほど。研修を受けているのは、多くが全く半導体分野とは関わりがなかった人たちで、介護やトラック運転手から転職した人もいるといいます。

半導体企業の相次ぐ進出で派遣人材を求める声が高まり、研修施設の増築も進めています。ここでは、2024年7月から研修スタートする予定で有光センター長は「2024年度は300人の研修生を受け入れて、各企業様に従事してもらう予定」と話しています。