蛇口をひねればミネラルウォーター。水道水源をほぼ100%、天然地下水でまかなっている熊本地域では、このように表現されてきました。水が熊本の誇りであることは言うまでもありません。

半導体は、ナノレベルのゴミの付着も許さないシビアな世界、製造の工程で、混じりっけなしの水「超純水」が大量に必要になります。TSMC進出の要因の一つは、熊本の豊富な地下水に目をつけたことだと言われています。

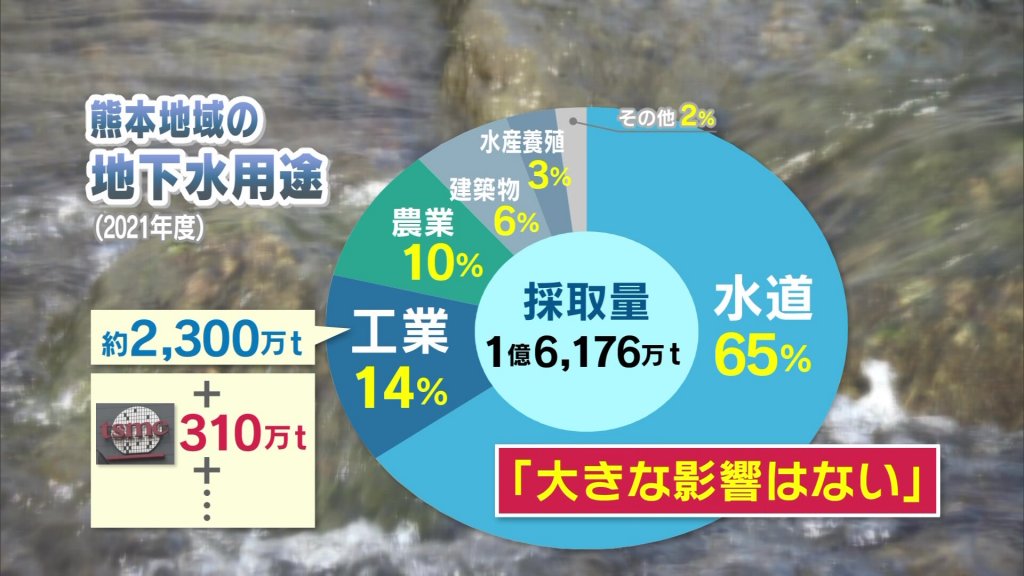

TSMCの熊本工場の地下水の採取量は年間310万トン。熊本地域で1年間に使われる水の2%ほどにのぼります。

新たに第2工場の建設も発表され、地下水の採取量はさらに多くなることが予想されます。熊本の地下水は枯渇しないのでしょうか?

(2024年2月22日放送)

地下水文学が専門の熊本大学 嶋田純名誉教授は「資源量がものすごく多いということ、熊本県が検査した結果、琵琶湖の3倍以上の数字が出ていて、汲んでる量に対して、溜まっている量が遥かに大きいという意味では、枯渇の懸念は大きくは当たらないと考えていい」と語ります。

県の推計によると、熊本地域の地下水量は琵琶湖の水の3.2倍の871億トン。そのうち1億6000万トンほどを毎年汲み上げていますが、ここにTSMCの310万トン、さらにTSMC第2工場や関連企業の進出が進んでも大きな影響はないと言います。

TSMC新工場の近くに設けられた観測井戸で、TSMCが当初計画していた1日1万2000トンの取水を試験的に実施した結果、水位が30センチほど下がりました。

嶋田名誉教授は「この地域は地下水の涵養域なので、年間に5メートルから10メートルくらい水位変動する。ひと雨降ると数十センチ動く地域なので、そういう意味ではそんなに大きい数字ではない」と話します。

TSMCの2つの工場が進出しても地下水への影響はほぼ全くないと思っていいのでしょうか?

この質問に、嶋田名誉教授は「全くないというわけではなくて、汲めばそれなりの影響は出ると思うが、その影響を人間が許容できるレベルかどうかだと思います」と説明します。影響の一つが水位の低下。これによって末端で湧く量が減ることになるといいます。

871億トンと推計される地下水は、溜まっているものではなく、常時一定量が入ってきて一定量が出ていく、源泉かけ流しの温泉のようなもの。雨などが地下に浸透することにより、年間10億トンほどが入り、10億トンほどが出ていくことでバランスが保たれているそうです。熊本地域の採取量は1億6000万トンほど。それ以外、ほとんどが湧き水として出ています。

地下水都市熊本の象徴、江津湖。嶋田名誉教授は、取水量が多くなれば、江津湖に湧き出る水が少なくなる可能性はあると言います。

「TSMCの第2工場、第3工場、第4工場の噂もありますが、工場の進出が進んだ場合、熊本の地下水の限界はどこにあるんでしょう?」という記者の質問に、嶋田名誉教授は次のように話しました。

「(江津湖のような)末端の湧水の量が変化することを限界と言うのであれば、今以上に取水量を変えることはできないでしょう。また、取水に影響がない範囲で汲んで、末端の湧水も枯れるまでではない状態で保つということであれば、ある一定のレベルの湧水量までが限界値ということになる。地域の住民と地下水のユーザーが話し合いながら、ここを限界とするということを決めた上で、使い方を考えると思う」

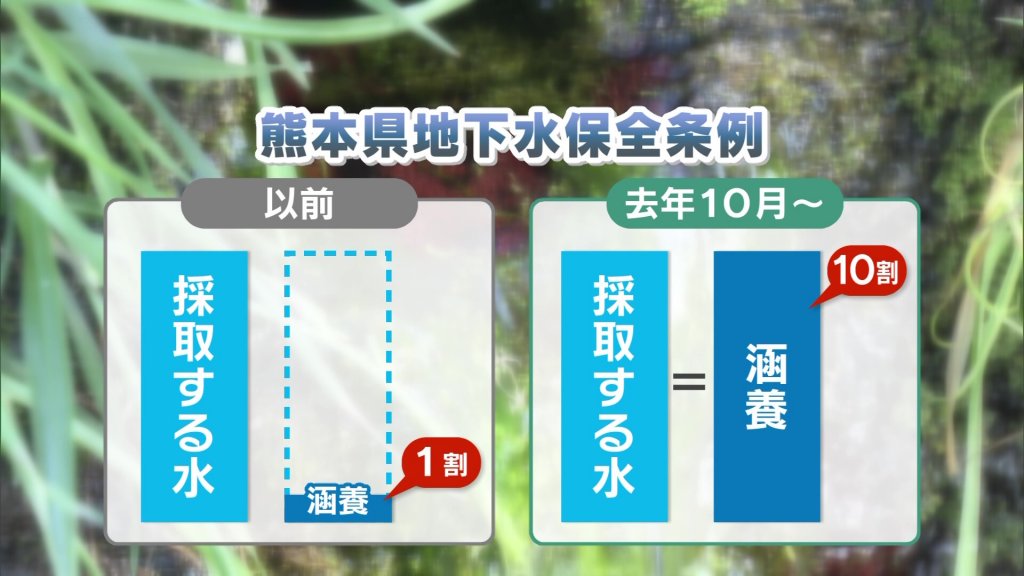

熊本の地下水への影響を最小限にするため県が新たに示したのが、使う水の量を増やしてもいいように入ってくる水の量を増やす取り組み。

これまでは事業者に「採取した地下水量の1割の涵養」を求めてきましたが、「採取量に見合う量の涵養」つまり採取した分をそのまま涵養するルールに改めました。

涵養の取り組みを進める一方で、嶋田名誉教授は懸念もあるといいます。

「前提条件で自然に入ってくる量が減ると、いくら人工的に涵養しても、それだけでは間に合わないような事態が発生し得る」

土地利用の問題です。

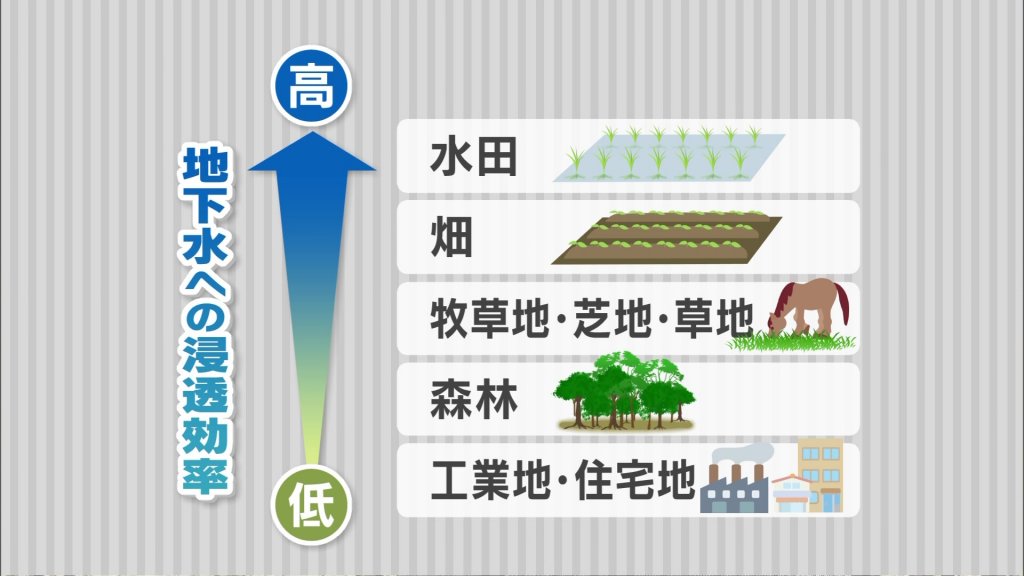

嶋田名誉教授によると、一番、地下水の涵養効果が高いのは水田、次いで畑地、その次に牧草地や芝地、草地、それから森林で、最後に都市的な土地利用住宅地、工場や商業用地。街になると、ほとんど浸透するエリアがなくなり、アスファルトやビルの状態になると地下水涵養効果はかなり低くなるといいます。

だからこそ「農業に関係する土地利用をできるだけ残しておくというのが重要なポイント」と指摘します。

TSMCが進出した菊陽町や大津町は、表面を透水性の高い阿蘇の火砕流でできているため他の地域よりも5倍から10倍も水が地下に染み込みやすく、熊本の地下水を育む重要な役割を担っています。しかし、企業進出が進み、畑や水田だった場所がどんどん工業地や住宅地に変貌を遂げています。

熊本大学 嶋田純名誉教授

「地下水にとって涵養効果が高いところは、なるべく土地改変をしないような仕組み。そこで農地を持っている方は、せっかく土地があるのに売れないデメリットが出ると思います。財政的な補填を、農地を保っていただけるのであれば、それだけ補助金を回るようにして農地を確保する新たな仕組みづくりも考えていかないといけないと思います」