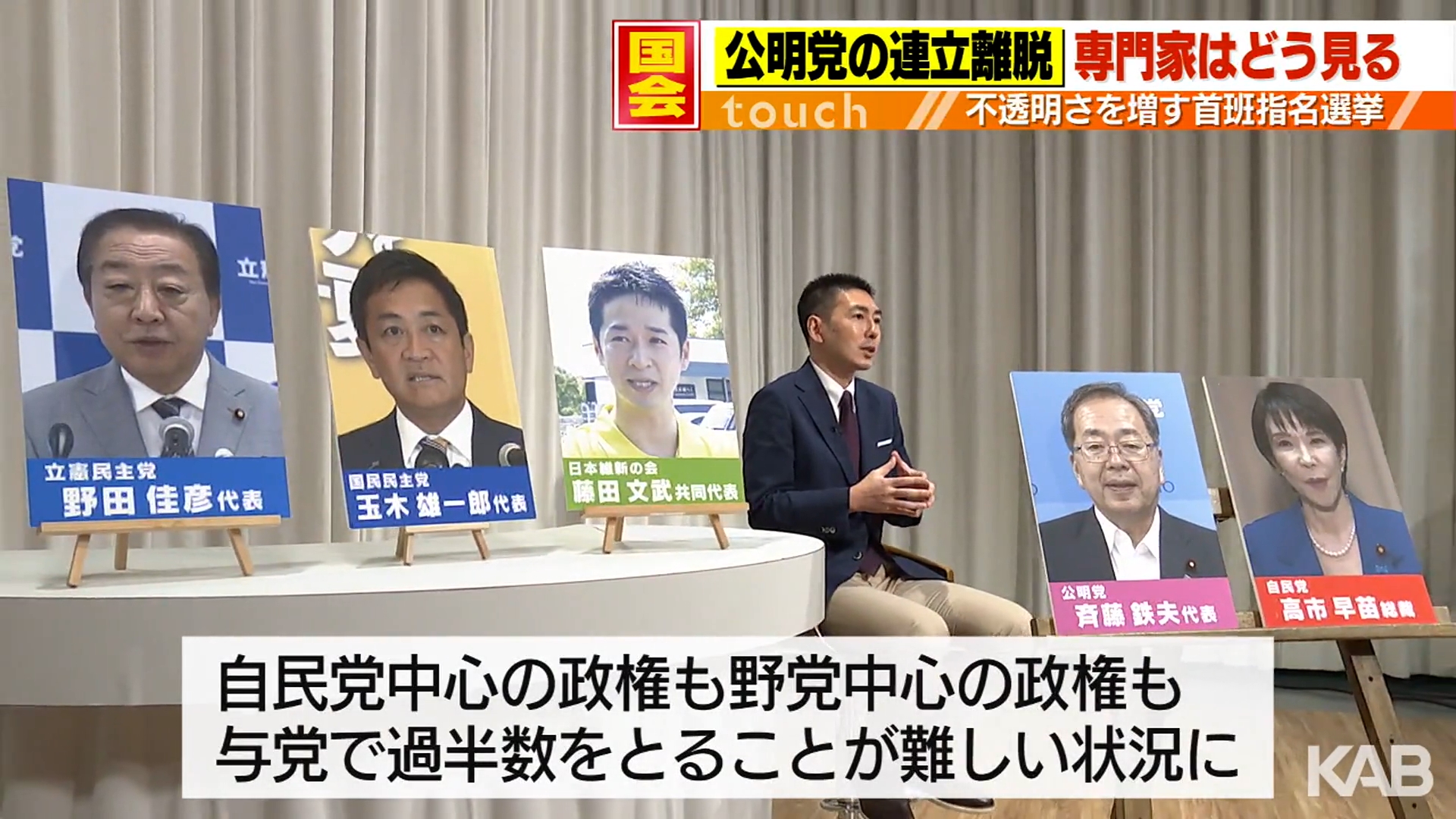

公明党の連立離脱によって、政治の先行きの不透明さが増す中、専門家らに今後の見通しを聞きました。

坂本哲志議員

「私は熊本に帰って、空港から降りて、メールで知りました。意外でしたね。26年間の信頼関係がありますので、最終的には連立の形で落ち着くだろうと思っておりました」

熊本3区選出の衆議院議員・坂本哲志さん。今回の離脱は、驚きをもって受け止めました。

この状況を受けて、日本維新の会の名前を挙げながら、連立協議を急ぐ必要があるとの見方を示しました。

坂本哲志議員

「維新というのは、もともと自民党から出て行った人が多いわけですので、どういう共通政策をすることができるか、ということを話していかなければいけないと思いますし、その結果、連立になるか、協力になるか分かりませんが、そういう模索が続いていくんだろうと思います」

政治学の専門家で崇城大学の今井亮佑教授にも連立離脱が政治に与える影響を聞きました。

自民党中心の政権も、野党中心の政権も、与党で過半数をおさえることが難しい状況になったとして、政治の不安定化が加速するとみています。

今井教授

「与党だけでは可決できませんので、与党以外の政党の協力が必要になってきますから、交渉が非常に複雑に行われることになりますので、今後も、政治が前に進まないという意味で、不安定化は避けられないと考えられます」

一方、自民と公明の間で長らく結ばれてきた選挙協力については、地方レベルで維持される可能性があるといいます。

今井教授

「ここ熊本をふくめて、地方レベルでは、議員個人と公明党の地方組織の間で、個人的な信頼関係ができているケースが多くありますので、そういったところでは、個人と党の地方組織の間で選挙協力が結ばれる可能性は当然考えられることになりますから、これまで公明党とあまり密な関係を築いてこなかった自民党の議員に対して、選挙協力の白紙が大きな影響を及ぼすことになろうかと思います」

また、首班指名の先行きも見通せない状況により、経済対策などが進まない状況は、有権者の判断によって起こった「民主主義のコスト」ではなく、自民党の問題だと指摘しました。

今井教授

「もともとは大型選挙で3連敗した石破総理が責任をとらずに居座ったことに端を発して起こっていることですから、言い換えれば自民党内の問題であるわけです。この政治空白は、国民がおいてけぼりの状態で起こってしまっていることになりますので、政治空白に関して『民主主義のコスト』として有権者が受け入れなければいけないことではなくて、やはり、問題だと言わざるを得ないと思います」

注目の首班指名選挙が行われる臨時国会は、20日にも召集される方向で、調整が進んでいます。