南海トラフ地震に備えて、熊本県をまたいだ連携体制の検討やシステム整備が進んでいます。

南海トラフ地震が発生した際の県をまたいだ支援活動について検討する会議が16日、大分で初めて開かれました。

国の「アクションプラン」では、重点的に応援を受ける県として大分が、即時応援に駆け付ける県として佐賀が指定されています。

熊本県は宮崎県が被災した時に被災情報の収集や行政職員の派遣など支援を代行することになっていて、今後も、九州各県との訓練や協議をして備えるとしています。

また、気象庁も15日から観測網を強化しました。

運用を始めたのは、南海トラフ地震の震源域と想定される日向灘から四国沖にかけて発生する地震や津波をリアルタイムに観測するシステム「N-net」です。

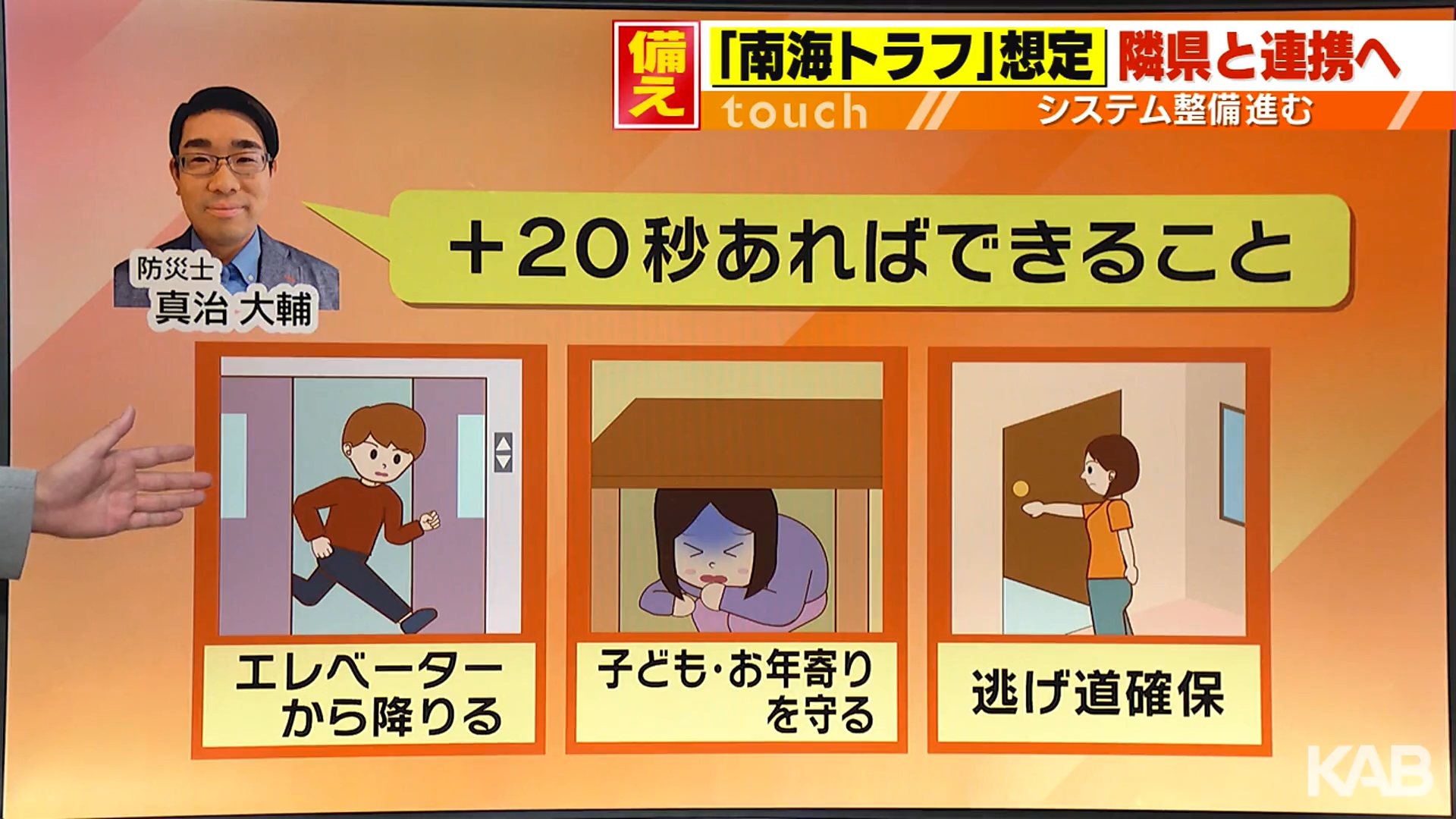

これにより、緊急地震速報の発表がこれまでより、最大20秒早くなります。

日向灘を震源とした地震が起きた際の、緊急地震速報発表から揺れが到達するまでの時間を確認すると、熊本県内では、今年1月は10秒から30秒、去年8月は10秒から35秒ほどの時間がありました。

防災士でもある真治気象予報士によると、さらに20秒早まれば、例えば、エレベーターに乗っていた場合、最寄りの階に止まって閉じ込めを回避できる。自分だけでなく、子どもやお年寄りの身を守る行動を取れる。ドアや窓を開けるなど逃げ道の確保も合わせてできる、といったことが考えられます。