一面、鮮やかな緑色で覆われた熊本市南区の加勢川。範囲は1.3キロにも及んでいます。緑色の正体は、国が特定外来植物に指定している「ウォーターレタス」。別名「ボタンウキクサ」とも呼ばれるアフリカ原産の水草です。

観賞用として、約100年前に日本に入ってきましたが、繁殖して光を遮ることから、他の植物の光合成を阻害したり、水中の酸素不足や水質低下を招くなど生態系への悪影響が問題となっています。

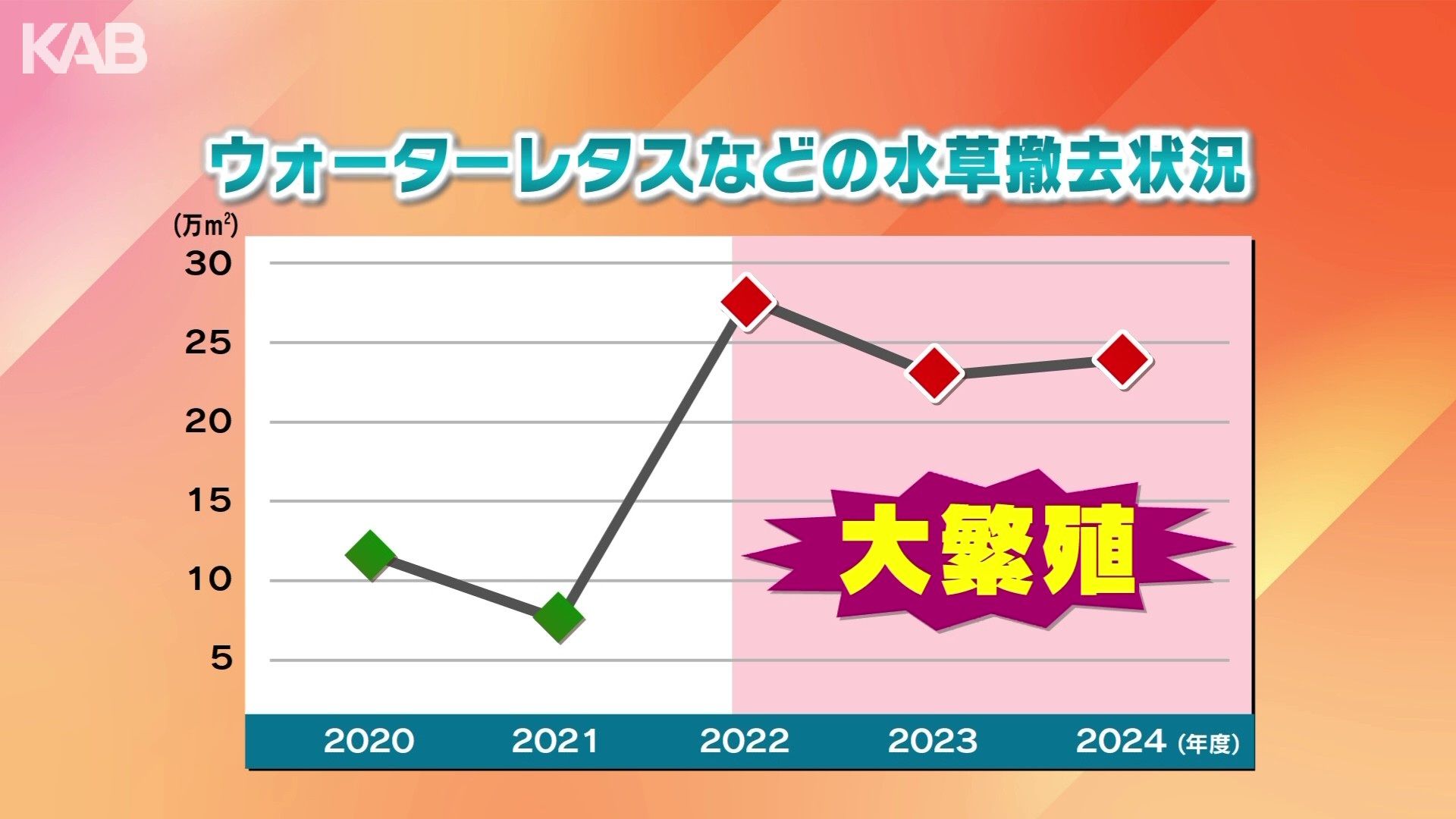

熊本市の加勢川では、約30年前から回収作業が行われてきました。2022年度以降、急激な繁殖が確認され、国は年間20万平方メートルで水草を除去しています。

熊本河川国道事務所緑川下流出張所の松本浩一所長は「夏が終わっても、気温の高い日が続いて、水草が繁殖できるような気温の期間が長く続いているのが、一つの要因ではないか」と話します。

今年、観測史上最多となる109日の真夏日が観測された熊本市。10月にも真夏日が14日観測されていて、亜熱帯性の「ウォーターレタス」の繁殖に適した気候が長く続いたと考えられます。

河口域はノリやアサリの養殖が盛んな地域。松本所長は「水草を流してしまうと養殖網に引っかかって漁業被害にも繋がる懸念がある」と口にします。

市民憩いの場「江津湖」12種の外来植物が…

加勢川の上流にある江津湖でも、外来植物が問題になっています。

「うしろ、藻があるよー」

江津湖で練習している高校のボート部。湖面を覆う藻がオールに引っかかるため、練習できるエリアが狭まるなど支障が出ています。

江津湖で確認されているのは「ウォーターレタス」のほか、鮮やかな紫色の花を咲かせる「ホテイアオイ」や「ナガエツルノゲイトウ」など12種類の外来植物です。

熊本市では、土日祝日を除いて、年間250日除去作業を実施。今年度は新たな水草回収船を製造し、除去した水草の仮置き場を拡張するなど対策を強化していますが、東区土木センター維持課の松本良則課長は「量が年々多くなって、除去作業にも苦慮している」と語ります。

さらに除去作業に携わる熊本市造園建設業協会の矢野良和さんは「コウガイセキショウモというのが一番大変。湖の底に生えているんですが、自然と根から抜けてきて、湖面に浮いて溜まって…それを、すくうのが毎日の繰り返し」と話します。

2007年頃に江津湖で初めて確認された「コウガイセキショウモ」。今では、湖底のほとんどを覆いつくしている状況です。

熊本市環境政策課の中村勝課長は「江津湖は湧水で、年間を通して水温が安定していることから、本来、冬に枯死する熱帯地域の外来植物が枯死せずに繁殖して増えていることが考えられる」と話します。

2024年度、江津湖での外来植物の処分量は約1700トン、除去費用は約5500万円と過去5年で最多に。国が負担している加勢川の除去費用とあわせると1億円を超えました。

観賞用などに導入され、不用意に投棄されたことが繁殖のきっかけと考えられている外来植物。“二季化”の進行で夏が長くなれば、さらなる繁殖の可能性もあり、問題解決は容易ではありません。